News 最新情報

【特集】信越人、スペシャル Vol.1

達人を語る、すなわち、豊穣を語る

「千年の豊穣」とは、巡り来る四季の使者からただ与えられたわけではない。

信越独自の峻烈な寒暖の気候や、人智を超えた自然の厳しさを尊び、受け入れた、先人たちの数千年の営みから生み出されたものだ。この勇気ある信越人たちの知恵と心の賜が、信越の豊穣なのである。数多くの生活文化と、それを未来に引き継ごうと懸命に生き抜く人たち。

信越自然郷は、自然と共生し、次世代を創り出す達人たちの宝庫である。

竹井 孝子(郷土料理研究会会長)

90℃のコミュニケーション

ぽこりぽこりと、湯面が動く。湯気が沸き立ち、心地よい硫黄の香りが漂う。

野沢温泉村の「麻釡」は、この地の呼吸器のようだ。90。Cを超える湯が、絶えることなく湧き出している。

「この温泉で野菜を湯がくと、『甘もっくり』とした味になるのよ」。竹井孝子さんは、ホウレンソウを籠ごと麻釡に浸けた。この村で民宿「米太郎」を営むかたわら、「郷土料理研究会」の代表を務める。麻釡で野沢菜、ホウレンソウ、卵などを湯がき、調理するのは野沢温泉村ならではの伝統。さながら共同の台所だ。温泉で甘味が増した野菜を家庭、そして民宿で饗する。地元の人々だけの特権を、客となれば享受できるのだ。

そうこうするうちにご近所の奥さんも、野沢菜をいっぱい抱えてやってきた。「こないだの雪の後だからノリが出ておいしくなってるでしょ」「そっちはホウレンソウ?」―世間話に花が咲く。もはや死語となりつつある「井戸端会議」は、温泉の村で「お湯端会議」となって生きていた。

この奥さんも郷土料理研究会のメンバー。野菜や料理の情報もお湯端で盛んにやり取りされるのだろう。研究会は、地元料理のPR以外に、他所から来たお嫁さんに野沢菜の料理を伝えるという役目も担っている。この村の結束を、料理で強めるがごとく。賑わいを呼び戻すためには、地域の一体感が必要なのだ。特産の食材によるキラーコンテンツ作りに、かつてのお嫁さんたちが立ち上がった。

白い湯気は、もう何百年もお湯端会議を聞いてきたことだろう

湯がいた野沢菜を、アクを抜くため手でさらに揉む

「ただいま」と言って来るお客さん

研究会の成果は、既にいくつも生まれている。代表的なのは「野沢菜コロッケ」。春まで漬けられて発酵が進み、酸味が増した「古漬け」と呼ばれる野沢菜を混ぜ込んでいる。昔から佃煮やおやきに活用されてきたが、揚げ物として新境地を開いた。朝市で売り、サクッとした食感と酸味で絶大な人 気を博している。春に薹立ちした葉を使った「野沢菜入り刺身こんにゃく」もある。日持ちがするからお土産人気が高いという。

「コロッケはね、村長が好きなんですよ」と、竹井さんは笑う。村の企画で野沢菜活用のレシピ作りが始まり、竹井さんたちが協力者として集まった。それが発展したのが研究会だ。一大イベントである1月の道祖神祭りに合わ せて「子宝丼」や「道祖神鍋」も開発した。村の観光に、食べ物で貢献。人々を、 胃袋から温めている。

竹井さんが営む民宿へ、常連のお客さんは「ただいま」と言ってやってくるという。もともと民宿はホームステイのようなものだが、特に野沢温泉は「家族感覚」が強い。「外から来た人にも、気さくに手を振るのが野沢流なの」 と竹井さん。ことさら気を張らず、ごく自然に接する。だから、「お客さんのために働くことが苦にならない」という言葉にも実感がこもる。家族のためには、苦労もいとわないものだから。

近ごろは外国人観光客も増え、村を挙げての英語教育にも力が入るという。もともと村人に備わっているお湯端会議で培ったコミュニケーション力と、土地の自然からもらった知性が、通り一遍ではないおもてなしを生む。野沢の人々の根底には、やはりたぎった源泉が流れているに違いない。

大人気の野沢菜コロッケも、 信越人の知性が生み出した一つの結晶だ

児玉 幹夫(渋峠ホテル)

「志賀高原」の矜持、そして明暗

我々はその日、少しばかり緊張していた。これから会う方は「長野県スキー連盟」、「志賀高原スキークラブ」の元会長。権威を持った人物である。しかし駐車場で待っていた児玉幹夫さんは、人なつこい笑顔で迎えてくれた。そしてご自身が経営する渋峠ホテルまで、自ら雪上車を運転して運んでくれたのである。

渋峠ホテルは、児玉さんの父親が戦後始めたホテルだ。志賀高原ホテルが進駐軍に接収され、丸池に本州初のスキーリフトができ、本格的なスキーリゾートの歴史が始まった。もともと雪質の良さから「東洋のサンモリッツ」と呼ばれていた志賀エリア。地元企業も本腰を入れて、スキー場開発に乗り出した。こうして、日本でも有数の規模のスキーエリアができあがり、「志賀高原」ブランドが確立する。

児玉さんも高校時代までは競技スキーに打ち込んでいた。その後はホテル経営のかたわら、志賀高原を舞台としたさまざまなレースやイベントを開催してきた。長野県スキー連盟の副会長を12年間。冬季長野オリンピックはじめ、世界レベルの大会も数多く手がけた。その間の尽力が評価され、2010年から2012年まで会長職を務める。しかしその頃、スキー人気は既に下降していた。

「スキーはカネがかかるという意識、ゲームやネットなど他の娯楽が普及したこと。それから、スキー場ができ過ぎたことも大きいです。自然淘汰なんでしょうね」。半ば諦めにも似た言葉が口をつく。後継者問題もある。旅館の後を継ぐべき世代が、そもそもスキー離れを起こしているという。この事態をどう打開するか、模索している。どうやらヒントは、「空」にありそうだ。

スキーやスノーボード以外で志賀高原にやってくる目的を洗い出してみると、「写真撮影」が多いことに気付く。特に、渋峠はその割合が多い。

「今年の初日の出では『太陽柱』が見られたんで、お客さんに喜んでもらいましたよ」と、息子の英之さんが教えてくれた。太陽柱は、「Sun Pillar」と言う。日の出・日の入り時、太陽の上下に光が長く伸びて見える現象だ。氷点下15度以下になるとダイヤモンドダストに反射してさらに幻想的になる。もちろん、無雪期にもネイチャー・フォトを狙う写真ファンが多く訪れる。さらに、天体観測ファンの人気も高い。四季を通じて天の川は見事な輝きで空を流れているし、2001年にはオーロラも観測されたという。考えてみれば、これらの「財産」はいずれも「空」と関係している。標高が高いエリアであること、大気が澄んでいることは大きなアドバンテージだ。天文はもちろんのこと、雪だって空からの恵みだ。これらを、もっと活かせないだろうか。

「アイデアはいくらでもあります」と、児玉さんは言う。例えば2013年、横手山山頂に「スターバックス」がオープンした。「日本で一番高い所にあるスタバ」として話題になり、今でも客足はいい。「空への近さ」が売り物だ。「あとは、そういったアイデアを若い層が実行に移してくれれば」と児玉さんは二世世代の活性化を望む。世代間のやり取りを密に行うことが、これからの課題だ。

「志賀高原」というスキーエリアが、新しい方向へターンしようとしている。

2014年初日の出で現れた「太陽柱」。気温が低いほど美しい(撮影:児玉英之)

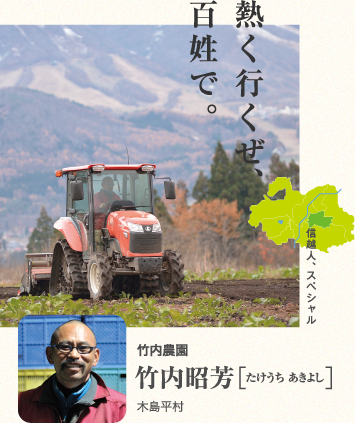

竹内 昭芳(竹内農園)

両手から土が香る

「町の匂いがするなぁ」―我々を迎えてくれた竹内昭芳さんの第一声だ。こちらは特に都会育ちというわけではないが、竹内さんが発する存在感の前に、ひ弱なもやしっ子になった気分だった。

「ここの土は黒いんだよ。状態を見ながら、毎年改良してる」そう言って、両手ですくう。手は日焼けし、ごつく、力強いが、仕草はたおやかですらある。この手で竹内農園の作物たちは育ち、旅立っていく。慈しみの手であると同時に、その血管に流れるものは熱い。

米からバイオエタノールを作る、という誉田哲也氏の小説「幸せの条件」は、木島平が舞台である。作中、ヒロインは「米作りの現場を知れ」と一喝され、農家で働くことになる。一喝した人物のモデルが竹内さんだ。熱血の人。畑のかたわらに駐められた軽トラックには「野人帝国」と書かれている。野人たちが作る米はしかしブランド米 として名を馳せる。木島平からの出品米は、「米・食味分析鑑定コンクール」で7年連続の金賞を受賞。

竹内農園は2年連続だ。「縄文時代からここで米は作られていたようだね。雪深いから水がいいんだ」。豪雪がもたらした地味は、信越人の知力を磨く格好の舞台となった。この土地をさらに豊穣なものへ変えるべく、竹内さんたちは格闘している。

1973年生まれ。「若手」から「中堅」にさしかかった。大学を卒業して、就農。周囲から「なぜ?」と言われた。農家を継ぐ若者が珍しい時代だった。しかしここで生きてきた人間として、「農村風景の中で生きていきたい。ならば百姓もありだな、と思ったんだ」と振り返る。

農地を伝えるリレー走者の一人

竹内さんは、講演会やシンポジウムなどから声がかかることが多い。刈り込んだ頭、濃い髭というルックスから、こわもてに見えなくもない。ユーモアに満ちたしゃべり方とのギャップ。「別に何か変わったことをしてるわけじゃないんだけどなぁ」と謙遜する言葉を、奥さんの智子さんがフォローする。「声をかけられやすいキャラクターなの、この人」。発せられる言葉には一本固い筋が通っている。「木島平に面白いやつがいる」と注目されるようになった。木島平は、減りつつある「村」である。しかしここでは村を推し、「村長サミット」や「農村サミット」なども開かれている。

「村でいいんだよ。規模が大きくなったら、一人ひとりがわからなくなる。村はすぐにまとまれるしね」。敢えて規模拡張に背を向ける村の姿勢を、竹内さんは肯定する。「労力やコストもかかるけれど、小さな村でどこよりも美味い米が穫れる。これが一番いいところ」。

政策転換や外国からの影響もあり、農業の未来に対して竹内さんは決して楽観的ではない。農村を、どう際立たせていくか。下の世代も一緒になって考える。取材を受ける機会が増えれば、共感してくれる人が増える。日本の農業もそんなに悪いもんじゃない、と。自然と共に蓄えてきた知性は、今外を向く。

「今は農業ブームなのか、価値が浸透してきたかはわからない。でも僕らはここで、当たり前のことをやっていくだけ。偉そうにはしたくない。昔から伝わってきた農地を、次の世代につなげるのが使命。リレー走者の一人としてね」。この地で脈々と受け継がれるのは、農村の風景だ。田畑に立ち、土を見て空を見て作物を育てる。何千年も続けてきた営みを、少しずつ改良しながら。